明治35年1月、日露戦争前夜のことである。

未曾有のシベリア寒気団が列島を襲い、北日本各地で日本観測史上における最低気温を記録しようとしていたこのとき、陸軍青森歩兵第5連隊は破滅へと向けて行軍を開始した。

それは、来たるロシアとの戦争を想定した過酷なミッションだった。

「南下したロシア軍によって津軽海峡・陸奥湾が封鎖され、沿岸地域の交通網が断たれたら、物資の輸送は不可能となる。その場合、内陸の山岳地帯は代替ルートとなり得るのか。すなわち、軍は厳寒の八甲田を人力で踏破することができるのか。それを実地検証すべし」

1泊2日の行軍計画を組んだ青森第5連隊は210名中199名が死亡。異なるミッション、別ルートで行軍した弘前第31連隊は、11泊12日の行程で37名と従軍記者1名全員が生還。天はいつだって誰かに微笑み、一方で誰かを見放す。

大勢の屈強な将兵が冬の八甲田で発狂し、凍え死んだ、世界最大級の山岳遭難事故から今年で120年。

今回は、八甲田雪中行軍遭難事件の顛末と、事故直後から報告されてきた八甲田の怪奇現象を前編・後編にわけてお送りする。

雪の進軍

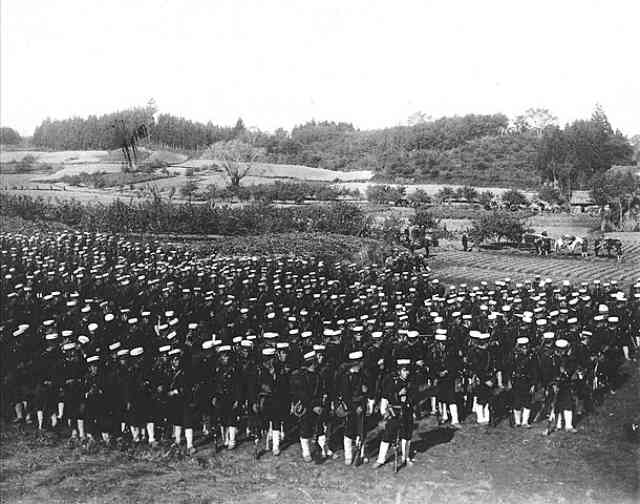

1月23日6時55分、第5連隊は穏やかな天候のもと、210名の大編成で青森連隊駐屯地をあとにした。

午前中は順調に進軍していた彼らだったが、昼近くになって空模様が急変、早くもソリ隊が遅れはじめる。雪風はしだいに強まり、昼食時には握り飯が凍りついているありさまだった。

この時点で暴風雪の兆候がみられたことから、将校らは帰営を検討。しかし血気盛んな若い兵卒らの反対を受けて行軍続行を選択する。最初の運命の分かれめだった。ここで引き返す決断をしていれば、おそらく全員が命を持ち帰ることができただろう。不名誉のそしりは免れないとしても。

運命の分かれめは、このあともう一度やってくる。しかし彼らは、なぜか二度とも最悪の選択をしてしまうのだった。

20時、すでに四方は漆黒の闇。

積雪量はすでに胸のあたりまで達し、進路を見失った一行は、露営地である田代新湯への到達を断念。わずか1.5km手前の平沢の森で、深さ2.5m、広さ6畳ほどの雪洞をいくつか掘ってビバークする。

このとき、かまくらのような横穴式シェルターをつくっていればダメージは防げたとの指摘をよくみかけるが、はたしてそれができただろうか。単純に考えれば、つくらなかったのではなく、つくれなかったのではないか。理由としては、雪質、猛吹雪、要具不足等が考えられる。この時点で、すでに隊はソリを放棄していた。

天幕や敷き藁もない雪洞は保温性に乏しく、腰をおろすこともできない。加えて、いくら掘り下げても土がみえず、雪の上で米を炊くしかなかった。着火に1時間あまりを要し、ようやく火が点くと、今度は熱で雪が解けて釜が傾く。生煮えの米が支給されたのは、日付が変わった24日未明のことだった。このまま眠ると凍死してしまうため、みんなで軍歌を歌い、足踏みをして睡魔を追い払った。

このあと、事態を重くみた将校らは帰営を決定。出発予定を大幅に繰り上げて、午前2時半、陽が昇るのを待たずに第一露営地をあとにする。二度めの運命の分かれめだった。案の定、まもなく彼らは進むべき道がわからなくなり、暗闇の八甲田を彷徨することになる。これが多くの隊員の体力を奪い、大量遭難につながるのである。

陸地測量部, Public domain, via Wikimedia Commons

白の地獄

運悪く、行軍は観測史上まれにみる大寒波の到来と重なった。

青森測候所の記録では、この日の最低気温は氷点下12.3度。翌25日、 旭川で氷点下41度、26日には帯広で同38.2度を記録。八甲田山中の気温は観測係が記録も残せず凍死したため不明だが、『遭難始末』は零下20度から25度を下回り、積雪は6mから9mであっただろうと推測している。人間の体感温度は零下50度という状況下である。

方位磁針も食糧も凍結して用をなさない。凍りついた遺体ではカニバリズムもおきない。帰路を求め、雪のなかを泳ぐように進む隊員の手足は凍傷を発症。打ちつける猛烈な雪嵐は、彼らの体力と体温を容赦なく奪っていった。

士気を上げるためにラッパを吹こうとすれば、凍結したマウスピースに唇がくっついて剝がれてしまう。凍傷で指が動かず、ボタンを外せないまま大小便を垂れ流し、そこからの凍結がもとで凍死する者もいた。

隊員たちは、一人また一人と白い地獄に吞み込まれていく。

2日目の行軍は約15時間。昨夜の露営地・平沢の森から移動した距離は直線にしてわずか700m。通常なら歩いて10分もかからない距離を、じつに15時間も迷走していたことになる。

ホワイトアウトの雪山を歩くことの恐ろしさ。人間が目的物を周囲と識別するには、濃淡が必要なのだ。視界が真っ白になるホワイトアウトの状態では、地形・方向・高低差などが識別不能となり、平衡感覚・方向感覚・遠近感覚が麻痺してしまう。視界を狂わされた人間はまっすぐに歩けない。この状態で雪原を歩き回ると、知らず知らずのうちに同じところをぐるぐる回るリングワンダリング現象を引き起こす。原因は利き脚による歩行の偏り、骨格の歪み、左右の脚の長さの違いなど、挙げたらきりがない。

「天は我らを見捨てたらしい」

3日目、前方を山に遮られ、いよいよ進むことも退くこともできなくなった。

生存者の後藤房之助伍長が後年明かしたところによると、上官らが協議の末、「ここで部隊を解散する。各兵はそれぞれ進路を見出して、青森または田代新湯へ進行せよ」と命じたという。これほどうれしくない現地解散があるだろうか。

また、同じく生存者の小原忠三郎伍長の証言では、指揮官・神成文吉大尉が好転しない空模様に絶望し、「どうやら天は我らを見捨てたらしい」とあきらめの言葉を吐いたとされる。

リーダーが口にしたこの言葉によって、それまでかろうじて精神の均衡を保っていた隊員たちのタガが外れ、その場に倒れこむ者、矛盾脱衣で全裸になる者、錯乱して川に飛び込む者、救援隊の幻覚をみる者などが続出した。

救援隊の捜索活動によって、第5連隊が「全滅の模様」であることが判明したのは27日、5日目のことである。

最初に発見されたのは、大滝平にて目を開けたまま仮死状態で立ちつくす後藤房之助伍長だった。その100m先には、首まで雪に埋まり、全身が完全に凍結した神成大尉。すぐさま軍医が気つけ薬を腕に注射しようとしたが、皮膚が石のように硬く、針が折れてしまったという。

雪深く埋もれた隊員の遺体は、数名がかりで丁寧に掘り出して哨戒所に運んだ。あまりに凍てついていたため、乱雑に扱うと関節部から砕けてしまう恐れがあった。その後、哨戒所にて軍服を脱がせたのち、鉄板に並べて直火で解凍し、新しい軍服を着せて棺に納めた。

28日以降は大がかりな捜索が行われ、17名が救助された。しかし、うち6名はまもなく死亡。最終的に生き残った者のうち、多くは凍傷のため手足の切断を余儀なくされた。最後の遺体が死体が見つかったのは、雪解け後の5月28日である。

遭難、生還の明暗を分けたもの

ほぼ全滅という結果になった青森隊と、全員が生還した弘前隊。

性質の異なる行軍だったため安易に比較はできないが、それでも両隊の明暗を分けたものがあるとすれば、それはなんだったのだろう。

弘前隊の間山仁助伍長の孫で元陸上自衛隊員の間山元喜氏は、弘前隊が1名の犠牲者もださずに無事帰還できた理由に以下のことを挙げている。

- 雪中行軍を行うにあたり、綿密な準備を怠らなかったこと

- 事前に寒冷地に慣れる訓練をしていたこと

- 地元村民の案内役を雇ったこと

このほかにも、指揮官・福島泰蔵大尉が雪中行軍を熟知していたこと、連隊が少数精鋭で終始統率が保たれていたこと、地元青森の出身者が多かったことなども大きな要因と考えられる。

では青森隊はどうだったか。想定外の大惨事を招いた元凶として、唱えられている説を列挙する。

厳冬期の八甲田についての知識不足

隊員の多くは岩手、宮城といった東北地方の出身者だったが、豪雪の八甲田における防寒対策・雪中行動の知識は皆無だった。小規模編成で行った名ばかりの予行演習が好天に恵まれて成功し、まるで遠足のようだったとの風評が立っていたために、八甲田踏破は過酷な行軍と認識していた者はなきに等しかった。ちなみに、雪中行軍参加者は予行演習に一人も参加していない。また予行演習が晴天下で行われたことから、悪天候におけるリスクの抽出も不可能だったはずである。

指揮系統の混乱

行軍隊の指揮官は神成大尉だったが、神成大尉の上官である山口鋠少佐をはじめ、若干名の大尉が同行した。大隊本部が随行するのは通例ではあったものの、遭難後は山口少佐が独断で命令をだしていたとの証言がある。だとすれば、2人のリーダーがいたことになる。生死を分ける極限の状況において、指揮官ではない者が指揮をとり、本来の指揮官との間に意思決定の不統一が生じたらどうなるか。隊の統率を乱す要因となるのは自明である。

気象条件

行軍が行われたときは、観測史上まれにみる最悪の気象条件だった。

案内人の不在

地元住民を先導役として立てず、方角の判断を方位磁針のみに頼った。

大量遭難に至ったのは、以上のような悪条件がいくつも重なったからと推測できる。神成大尉は「天は我らを見捨てた」と嘆いたが、はたしてそうだったのか。無法な計画であったことも加味すれば、惨劇を引き寄せた最大の要因は、ほかならぬ人間ではなかったか。

救われない現実

八甲田雪中行軍遭難事件の詳細については、生存者の証言に齟齬がある。当時の軍部の圧力や情報操作によって真実が歪曲されたり、隠蔽されたふしがあるのだ。

悲劇から60年以上もの月日が流れた昭和39年、最後の生き証人だった小原忠三郎元伍長が長い沈黙を破って当時の状況を語ったが、それは事故報告書の内容を疑わせるものだった。なお、同事件に材をとったベストセラー小説に、「行軍は軍首脳部が発案した寒冷地における人体実験だった」との記述があるが、これは史実とは異なる。

日本陸軍は、この惨劇を猛烈な寒波と悪天候による不慮の事故として葬り去ろうとした。その目的が、来たる戦争に向けて国民の批判をかわすためであったことは疑いようがない。第5連隊の将兵を死に至らしめたのは、当時の軍部が抱えていた病理そのものだったのかもしれない。

冬山に対する認識の重要性はもとより、現代にも通じるリスクマネジメントを学べる好例として、あまりに有名になってしまった八甲田雪中行軍遭難事件。

金城鉄壁の組織が脆くも自壊するプロセスを垣間見る思いがするのは筆者だけだろうか。

※一部の画像はイメージです。

どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!