太平洋戦争末期の日本海軍の艦載対空ロケット砲についての珍しい記録。

1944年10月25日。

フィリピン近海全域を舞台にした日米最後の大海戦、レイテ沖海戦。

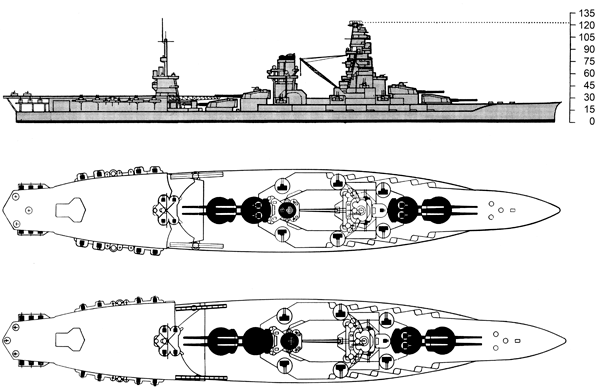

戦艦大和・武蔵を擁する主力の栗田艦隊のレイテ湾突入を援護するため、囮となって見事にハルゼー提督の機動部隊を北方海域へおびき出した小沢艦隊は、フィリピン北方のエンガノ岬沖で練度の高いハルゼー機動部隊の艦載機による激しい空襲を受けていた。

この時の小沢艦隊は瑞鶴をはじめとする空母3隻、伊勢・日向の2隻の戦艦、その他巡洋艦3隻、駆逐艦8隻、合計16隻。艦載機はわずかに100機ほどしか積んでいなかった。まさに敵主力の攻撃を一手に引き受けるための全滅覚悟の出撃である。

だがこの日の小沢艦隊の対空戦闘はめざましいものがあった。

作者 U.S. Navy [Public domain], ウィキメディア・コモンズ経由

敵機の突入はほとんどが前方からの急降下だったが、それがことごとく回避されバタバタと撃墜される状況を目の当たりにして敵も考えたのか、ついに今度は後方から20機ほどの編隊でやって来た。

その後方からの敵編隊に対して、戦艦伊勢の中瀬艦長は艦尾に装備していた28連装の12センチロケット砲の使用を初めて命じたのである。

このロケット砲は正式名を12糎28連装噴進砲と言い、大戦末期には主力艦艇の一部に装備されていたもので、最大射程は4800m、初速は240m/秒、28発全部を同時に発射し1500mあたりで自動的に炸裂、1発につき60個の焼夷弾をまき散らすというものである。いわばロケット式の3式弾である。

作者 US Gov (Office of Naval Intelligence) (Own scan of ONI-222-J (June 1945)) [Public domain], ウィキメディア・コモンズ経由

このエンガノ岬沖海戦では、全滅覚悟であった小沢艦隊は空母3隻を失いはしたが戦艦2、巡洋艦2、駆逐艦6の合計10隻が生還した。またハルゼー提督は戦艦伊勢について、「老練な艦長にしてやられた。」と、撃沈できなかったことを非常に悔しがったと言う。

icon image: U.S. Navy [Public domain], ウィキメディア・コモンズ経由

どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!