生涯50余ほどの合戦に参陣して1度たりとも負けたことのない希代の軍略家 黒田官兵衛。

豊臣秀吉の天下取りを軍師という立場で支え、秀吉が大願成就ののち、一転してその才覚ゆえに「世に恐ろしき者は徳川と黒田なり。家康の温厚さに比べて孝高には心を許せない」と秀吉から遠ざけられた人物、筑前国福岡藩の祖・黒田官兵衛孝高入道号如水です。

生涯に50余度ほどの合戦を経験して、1度たりとも負けたことが無かったという戦の天才黒田官兵衛こそ、希代の軍略家です。秀吉が指揮した鳥取城攻めや備中高松城攻め、或いは小田原城攻めにおいて、官兵衛の献策がなければあれほど鮮やかに秀吉の手に勝利が転がり込まなかったと言われます。

特に備中高松城を水攻めした際、本能寺の変を知り、うろたえる秀吉の耳元で官兵衛がささやいた一言が、あまりにも有名です。

「今こそ天下を取る千載一遇の好機」この官兵衛の一言により秀吉は、ハッと我に返り、はじめて天下取りを意識するようになり、それと同時に「この官兵衛という男は油断がならない。信用しすぎると、いずれ自分が足をすくわれる。折りを見てほうり出さなくては」と胸の内で誓ったと言われます。まさに秀吉にとって官兵衛という存在は両刃の剣でした。

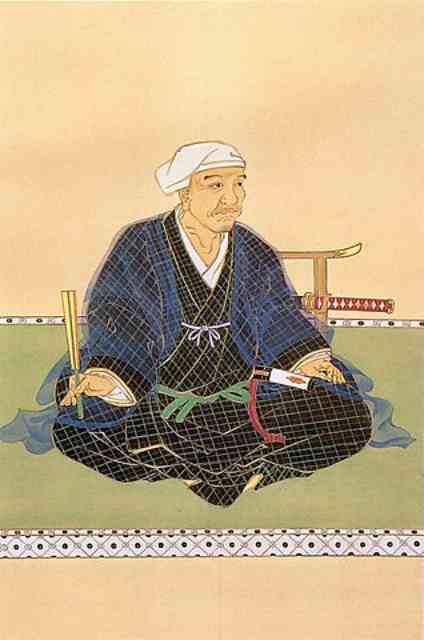

不明 [Public domain], ウィキメディア・コモンズ経由

そんな官兵衛が愛用した赤合子兜、これは官兵衛が結婚する際、舅となった播磨国志方城主の櫛橋伊定から贈られたものとされ、六枚張りの内鉢に薄い鉄板でできた外鉢をかぶせて形成した兜で、外鉢には銀箔を押し、その上から透漆をかけています。この技法を白檀塗(びゃくだんぬり)といい、化学変化によって独特の艶っぽい赤褐色に仕上がるそうです。

合子とは、身と蓋が一対で成立する食器で、これを官兵衛に贈った舅の狙いとしては「夫婦和合」を願ってのことですが、官兵衛の想いも舅と同じだったとは思えません。官兵衛が夫婦和合を周囲に自慢するため、命のやり取りをする戦場で、この兜を何度もかぶったとは片腹痛いです。人一倍野心家の官兵衛、天下分け目の関ヶ原の戦いが起きたとき、倅の長政に指図して家康に加担させて東軍につかせ、自らは豊前中津城からうって出て、関ヶ原に参陣して手薄になった西軍方の小倉城や香春岳(かわだけ)城、富来(とみく)城、安岐城など次々と陥落させます。

混乱に乗じて周辺の城を奪う抜け目のなさは官兵衛の真骨頂といえ、赤合子の合子の食器に見立て、九州を或いは天下をと、そこに蓋する(統一する)人物は自分以外にいないと誇示するために赤合子兜を着用したのではと思えてしかたありません。実はこのときの官兵衛には電光石火の早業で九州を支配下においたのち、大軍を動員して中央へと攻めのぼり、関ヶ原では東西どちらが勝つにせよ勝った方は疲弊しきっているはずで、そこを衝いて一気に天下の覇権を握ってしまおうという壮大な野望があったという説があります。

真偽のほどは定かではありませんが、官兵衛愛用の赤合子兜を見ると、その説が真実味を帯びて来るから不思議です。

官兵衛の誤算は家康率いる東軍に倅の長政をつけたことで、官兵衛もまさか長政の働きで小早川秀秋を東軍に寝返らせ、東軍が勝利、しかも関ヶ原の戦いは1日で決着してしまったこと、東西両軍あわせて15万を超える軍勢の大戦がまさか1日で決着するとは、さすがに官兵衛の読み違い誤算といえます。

戦後領国に戻って関ヶ原の戦いの勝利に喜び話す長政、その話中で家康から長政は右を握られ誉めちぎられた話を官兵衛にした際、官兵衛は長政に「そのとき、お主の左手は何をしていた」とだけ言い長政を叱るような眼差しをむけ、無言で立ち去った官兵衛の言葉の裏側に潜んだ意味とは何だったのか「余計なことをしてくれたな倅めが、どうせなら空いている左手で家康の小太刀にて串刺しにしてくれればワシが喜びお主を出迎えたであろうに」とでも官兵衛は長政に言いたかったか定かではありませんが、希代の軍略家にも誤算があるものですね。

「余計なことをしてくれたな倅めが、どうせなら空いている左手で家康の小太刀にて串刺しにしてくれればワシが喜びお主を出迎えたであろうに」とでも官兵衛は長政に言いたかったか定かではありませんが、希代の軍略家にも誤算があるものですね。

※画像は一部イメージです。

どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!