戦争シミュレーションの陰ながら、そのアイデアの素晴らしさが光彩を放つ、懐かしきボードゲーム。

当時のボードゲーム事情

1980年代、ボードゲームの一種であるシミュレーションゲームが人気を集めていました。ゲームは主にアバロンヒル社、SPI社、GDW社といったアメリカのゲーム会社の商品を輸入したもので、その中にスポーツゲームという一括りのジャンルがありました。

戦争シミュレーションの陰的な存在で、今一つ目立たなかった様に思えるのですが、私にとりましては”珠玉の名品”といえるものばかりでしたね。手掛けていたのはアバロンヒル社でアメリカンフットボール、野球、ゴルフ、自動車レース、レガッタなどラインナップも豊富でした。

それまで私が慣れ親しんできたボードゲームと言えば、日本の伝統的な「すご六」を基本としたものが多かったように思えます。つまり、サイを投げて出た目の数だけマスを進めるといったもので、お馴染みタカラの「人生ゲーム」や任天堂の「運命ゲーム」などがそうでした。”スタートに戻る”とか”一回休み”などといったマス目で止まると地団駄を踏んでいたものでした。つまり、これらのゲームはサイの目という偶然で勝敗が決まってしまったわけです。

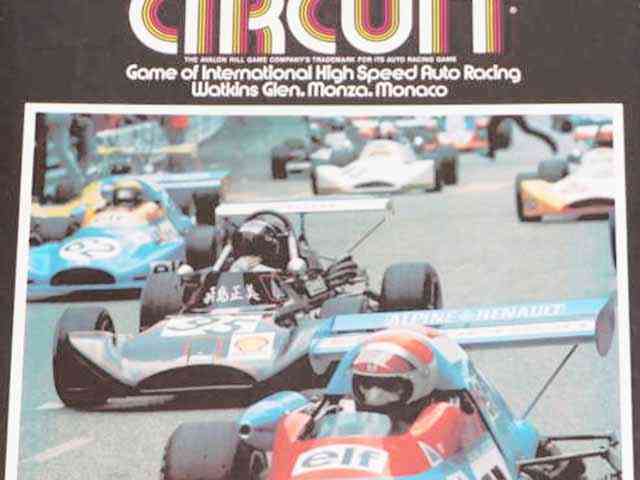

スピードサーキット

話をアヴァロンヒル社のスポーツゲームに戻しますが、私が購入したもの一つに、自動車のF1レースを扱った「スピード・サーキット」というのが有りました。

ボードを広げてセットすると、1メートル四方くらいになり、数種類のコースが印刷されていたと記憶しています。解説書を読んだとき、その発想の素晴らしさに目からウロコが落ちる思いがしましたね。

当初は、サイの目の数だけマスを進めるといった類のものだろうと思いきや、何と勝敗を決するのはサイの目ではなく、各プレーヤーの決断だったのです。次のターンでマシンを何コマ進めるのかを各プレーヤーが自分で決め、駒を進めていくというルールでした。

勿論、進める事の出来るコマ数には制限がありましたが、下手をするとクラッシュを起こしてリタイアという事態も起こり、欲にかまけて安易に駒を進めようとすると、それが却って仇となるという面白さがあり、他のプレーヤーがマシンをどう操縦するかについて腹を探り合う心理戦のゲームでもあり、一度プレイすると興奮の連続でしたね。

マシンの駒は贅沢にもダイキャスト製で、1960年前後に活躍した葉巻型のボディーを模したもので、欧米の人たちの、遊びの巧さというか、粋だなあとつくづく感心したものでした。

どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!