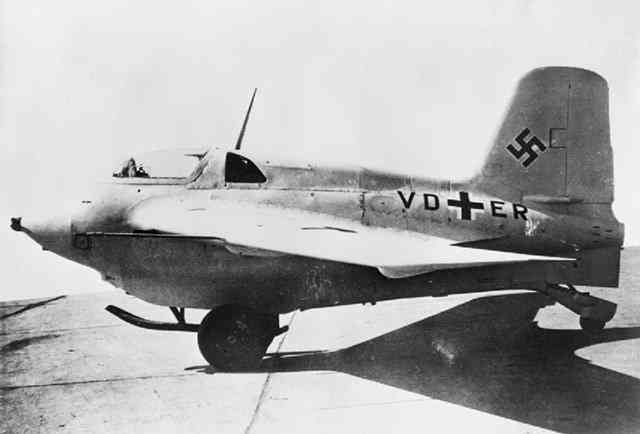

第二次大戦末期になると、枢軸国側(ドイツ・日本)も「何を血迷ったのか」的な兵器が登場してくるのですが、その高速性能を領空に侵入してくる連合国軍の戦闘機や爆撃機の撃墜に使うというコンセプトの迎撃戦闘機として、世界初の実用ロケット戦闘機であるMe-163がドイツ空軍(ルフトバッフェ)で制式採用されます。今日はこのMe-163について考えていきたいと思います。

ロケット戦闘機も、発端はハインケルから

ロケットエンジンによる飛行機の運用は1920年代から各国で進められていたのですが、ドイツでは戦前、フォン・ブラウン(後にV-2ミサイルや米国アポロロケットの開発)が液体燃料ロケットを開発し、これに注目したハインケル博士は制式採用されなかった戦闘機He-112などにエンジンを搭載するなど、ロケットエンジンによる離着陸が出来る機体を開発していったのでした。

ドイツ滑空機研究所リピッシュ博士がメッサーシュミットに入社して開発 、そして戦争の気配が漂う1937年になると、ドイツ滑空機研究所のリピッシュ博士が動力付きグライダーの機体にロケットエンジンをつけてテストすることをドイツ航空省に申し入れます。

同時期、既にロケットエンジンを使った戦闘機He-176をハインケルが開発していたのですが、ドイツ航空省の「反ハインケル」的政策やリピッシュの設計の先進性(無尾翼機)からロケットエンジンを推力とする戦闘機開発は、メッサーシュミット社に入社したリピッシュ博士のチームにより行われ、実験機的な色合いの強いMe-163Aを1941年に、そして本格的な量産機タイプとしてMe-163Bが1942年にそれぞれ完成します。

が、しかし、1943年、メッサーシュミット博士とリピッシュ博士の間で対立が起こり、リピッシュ博士はメッサーシュミット社を退社。以降はメッサーシュミット社の技術陣により改良されていくことになります。

隔壁の後ろ、背中の推進剤は人を溶かす

さて、このMe-163戦闘機、無尾翼機という独特な形状をしていますが燃料タンクは操縦席の後ろ、隔壁を挟んだ反対側に置かれるのですが、この燃料タンクに入っているロケット推進薬がくせ者であった。簡単に言えば、人間の皮や骨を溶かす強酸でかつ腐食性を持つ推進剤(高濃度過酸化水素&ヒドラジン)を鉄板1枚で背負っているのと同じ状態であり、着陸時はソリのような感じで地面に直接降りてくる(離陸時のみ脱落式の車輪を使用)ため、何らかの衝撃が加わって燃料タンクが破損したら背中から人間を溶かす溶液が降りかかってくるという、飛行自体にも危険性が伴うシロモノだったのでした。

実際、Me-163戦闘機隊の体験録(M・ツィークラー著『ロケット・ファイター』朝日ソノラマ・刊)などを見ると、不時着した際に燃料タンクから推進剤が漏れ出しパイロットが溶けてしまったという事故例が記載されています。また、このような特性がある機体なので、Me-163戦闘機への訓練過程を受けている者が原隊に復帰を希望する者が後を絶たなかったとか。

それでも部隊に残った搭乗員達は、命の危険を顧みずに本気で連合国軍の爆撃機などの迎撃任務に就いていたのでした。

さすがに人間が溶けるのと隣り合わせというのも、どうかと思うのですが……。

■ Me 163 flow by test pilots Hanna Reitsch & Heini Dittmar

どんな事でも感想を書いて!ネガティブも可!